Calculateur de conversion monétaire vénézuélien

Conversion en temps réel

Résultats

Important : Les taux de change peuvent fluctuer rapidement en raison de l'inflation élevée. Ces valeurs sont données à titre indicatif et ne reflètent pas nécessairement le taux actuel.

Quand le Bitcoin devient la seule monnaie qui fonctionne

À Caracas, Maria achète ses légumes avec USDT. Dans les quartiers populaires de Maracaibo, un mécanicien paie ses fournisseurs en Bitcoin. Dans les zones rurales où les banques sont fermées depuis des années, les familles reçoivent de l’argent de leurs proches à l’étranger via des transferts en cryptomonnaie. Ce n’est pas une utopie technologique. C’est la réalité quotidienne de millions de Vénézuéliens. Depuis 2023, après l’effondrement du bolívar, le Bitcoin et les stablecoins ne sont plus des investissements spéculatifs - ils sont devenus la seule façon de survivre.

En mai 2024, l’inflation annuelle a atteint 229 %, selon l’Observatoire financier vénézuélien. Entre octobre 2023 et juin 2024, le bolívar a perdu plus de 70 % de sa valeur. Les salaires ne suivent plus. Les prix changent plusieurs fois par jour. Les banques refusent les dépôts en devises étrangères. Les cartes de crédit internationales sont bloquées. Face à ce chaos, les Vénézuéliens ont trouvé une issue : le Bitcoin, et surtout l’USDT, la stablecoin pegée au dollar.

Comment les Vénézuéliens utilisent le Bitcoin au quotidien

La plupart des transactions ne se font pas sur la blockchain Bitcoin elle-même. Elles passent par l’USDT sur le réseau Tron, qui confirme une transaction en moins de deux minutes. Pourquoi ? Parce que les gens n’ont pas le temps d’attendre 30 minutes pour payer leur facture d’électricité. L’USDT, surnommé localement les « dollars Binance », est devenu la monnaie de la rue. Un marchand de fruits accepte 10 USDT pour un kilo de tomates. Un professeur de lycée reçoit son salaire en USDT. Une mère paie le loyer de son appartement en cryptomonnaie.

Les plateformes P2P comme Binance P2P et LocalBitcoins sont les nouveaux guichets bancaires. Elles permettent d’échanger des bolívares contre des cryptomonnaies sans passer par une banque - ce qui est crucial, car les sanctions américaines ont coupé le Venezuela des systèmes financiers internationaux depuis 2017. Les utilisateurs paient en espèces en personne, ou via transfert mobile, et reçoivent directement l’USDT dans leur portefeuille. Aucun document officiel. Aucun contrôle bancaire. Juste une connexion internet et un téléphone.

En juillet 2025, les transactions cryptographiques privées au Venezuela ont atteint 119 millions de dollars en un seul mois, selon les données de SUNACRIP, l’agence nationale de régulation des actifs numériques. Plus de 65 % des commerçants à Caracas acceptent les cryptomonnaies, contre moins de 10 % en 2023. Ce n’est plus un phénomène marginal. C’est l’économie informelle qui se réinvente.

Le rôle des stablecoins : USDT, la monnaie de survie

Le Bitcoin est trop volatil pour les achats quotidiens. Personne ne veut payer 500 $ pour un sac de riz si le prix du BTC monte de 10 % en une heure. C’est pourquoi l’USDT domine le marché. Il garde une valeur stable, équivalente au dollar américain. Et c’est ce qui fait toute la différence.

Chainalysis estime que Tether Limited contrôle 76 % du marché des stablecoins au Venezuela. Cela signifie que la survie économique de millions de personnes dépend d’une seule entreprise basée à Malte, sous la juridiction américaine. Si Tether décide de bloquer les comptes vénézuéliens - comme il l’a fait pour certains utilisateurs liés à des banques sanctionnées - les transactions s’arrêtent du jour au lendemain. Il n’y a pas de plan B.

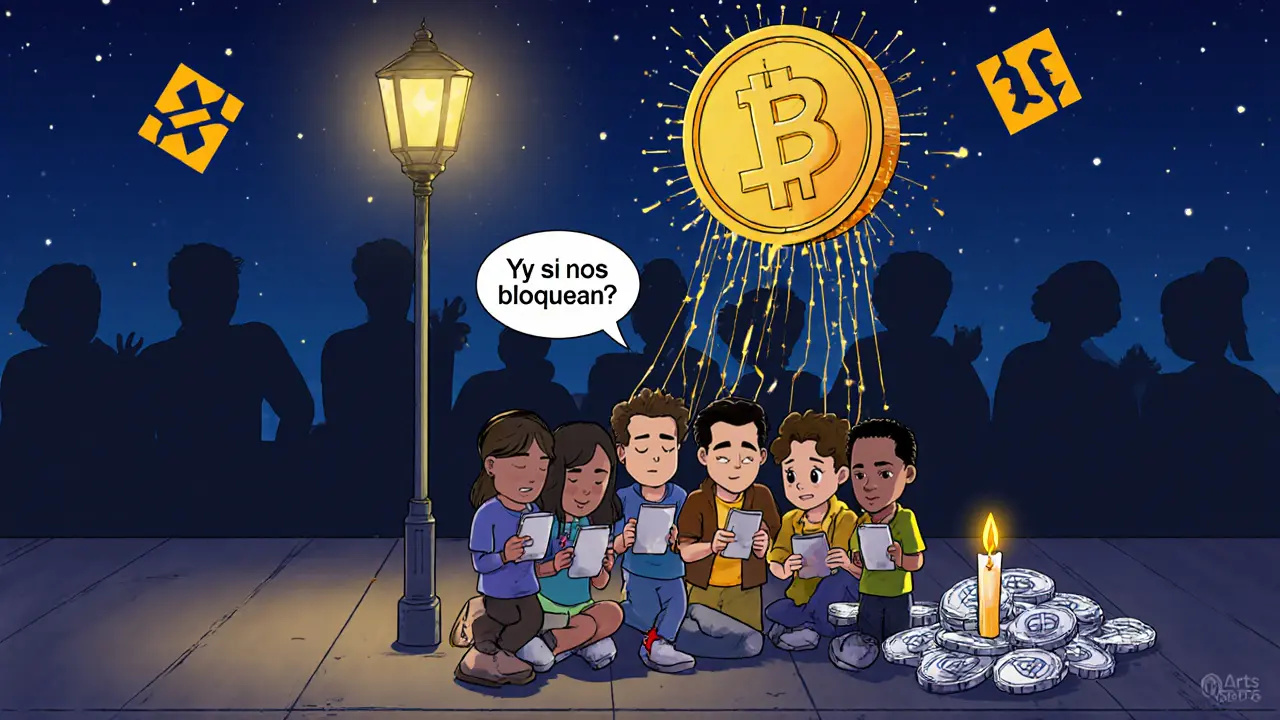

Les gens le savent. Sur Reddit, dans le sous-forum r/BitcoinVenezuela (42 700 membres en juillet 2025), les discussions tournent autour d’une même peur : « Et si Binance nous bloque ? » Un utilisateur, CryptoSurvivorVE, écrit en juin 2025 : « Sans USDT, je ne pourrais pas nourrir ma famille. Mais je ne dors plus la nuit en pensant que demain, tout pourrait disparaître. »

Les limites techniques : internet, sanctions et connectivité

Le Venezuela a un des plus bas niveaux de connectivité au monde. Selon Ookla, la vitesse moyenne de téléchargement est de 14,79 Mbps en mai 2025 - la 153e au classement mondial. Dans les zones rurales, l’internet est instable, voire inexistant. 68 % des Vénézuéliens ont un smartphone, mais seulement 45 % ont un accès fiable à internet.

Les transactions peuvent échouer. Les portefeuilles peuvent se bloquer. Les plateformes comme LocalBitcoins ont une interface en espagnol mal traduite, et leur support est lent. Binance, avec ses ressources en espagnol bien structurées, est largement préférée. Sur Trustpilot, 4,2/5 est la note moyenne des utilisateurs vénézuéliens.

Et puis, il y a les sanctions. Les États-Unis interdisent aux entreprises américaines de traiter avec des entités vénézuéliennes. Binance ne peut pas accepter les fonds provenant de certaines banques vénézuéliennes. Environ 18 % des tentatives de transaction sont bloquées, selon des données internes de Binance partagées avec CoinTelegraph. Les utilisateurs reçoivent des messages d’erreur sans explication. Pas de service client. Pas de recours. Juste un échec silencieux.

Les communautés et l’éducation : l’apprentissage par la nécessité

Personne n’a appris à utiliser le Bitcoin en cours universitaire. Les gens ont appris en essayant, en échouant, en demandant à leur voisin. Des chaînes YouTube comme « Cripto Para Todos » (127 000 abonnés) montrent des tutoriels simples : « Comment acheter USDT avec un transfert bancaire local ? » ou « Comment éviter les arnaques sur P2P ? »

En janvier 2025, l’Université centrale du Venezuela a rendu obligatoire un cours de cryptomonnaies pour tous les étudiants en économie. Les professeurs ne parlent pas de théorie. Ils parlent de survie. Comment convertir USDT en bolívares pour payer les factures ? Comment garder ses clés privées en sécurité ? Comment éviter les plateformes frauduleuses ?

Une étude de l’Université de Carabobo en mars 2025 a montré que la majorité des nouveaux utilisateurs maîtrisent les bases en deux à trois semaines. La barrière n’est pas technique. C’est psychologique. Il faut accepter que le système officiel a échoué. Et qu’il faut construire un nouveau système, soi-même.

Le gouvernement : entre interdiction et acceptation forcée

Le gouvernement vénézuélien a lancé le Petro en 2018 - une cryptomonnaie d’État liée au pétrole. Elle a échoué. En 2024, après des accusations de corruption et de fraude, elle a été abandonnée. Les gens ne la prennent plus au sérieux.

En 2023, l’agence SUNACRIP, chargée de réguler les cryptomonnaies, a été fermée. Le gouvernement n’a plus de cadre légal pour encadrer les transactions. Mais il ne les interdit pas non plus. Il les ignore. C’est un vide réglementaire total. Les citoyens utilisent les cryptomonnaies parce qu’ils n’ont pas le choix. Le gouvernement les laisse faire, parce qu’il n’a pas d’autre solution.

Le Banque centrale du Venezuela a reconnu en 2024 que les cryptomonnaies jouent un rôle dans l’économie. Mais elle n’a proposé aucune mesure pour les intégrer. Elle n’a pas de politique. Elle n’a pas de plan. Elle attend.

Comparaison avec d’autres pays : le Venezuela est unique

Le Nigeria, premier pays en adoption crypto selon Chainalysis, utilise les cryptomonnaies surtout pour les transferts internationaux. Aux États-Unis, c’est pour investir. Au Venezuela, c’est pour manger.

À Lagos, les gens envoient de l’argent à leurs familles. À New York, les investisseurs achètent des ETF Bitcoin. À Caracas, une mère achète du lait en poudre avec USDT. Il n’y a pas de speculation. Pas de profit. Juste une question de survie.

Les chiffres le montrent : les cryptomonnaies représentent 12,3 % de l’économie informelle vénézuélienne, estimée à 9,7 milliards de dollars au deuxième trimestre 2025. Ce n’est pas un complément. C’est un remplacement.

Le futur : une solution temporaire ou un nouveau système ?

Les économistes sont divisés. Pour Sarah Blake, auteur du rapport de Chainalysis, « le Venezuela montre comment les cryptomonnaies peuvent sauver une population quand les banques échouent ». Pour David Lipton, conseiller principal du FMI, « ce sont des solutions tactiques, pas des réformes structurelles ».

Le problème, c’est que les cryptomonnaies ne créent pas de richesse. Elles ne réparent pas les usines. Elles ne rétablissent pas les chaînes d’approvisionnement. Elles ne font qu’empêcher la misère d’être totale.

Le FMI estime que l’inflation devra tomber en dessous de 50 % par an pour que les Vénézuéliens cessent d’user du Bitcoin comme monnaie de survie. Ce seuil ne sera pas atteint avant 2027. Jusque-là, les gens continueront à acheter, vendre, payer et économiser en USDT.

Une étude de l’Observatoire financier vénézuélien en juin 2025 a montré que 43 % des économistes pensent que l’adoption du Bitcoin baissera brutalement si le bolívar retrouve un peu de stabilité. Ce qui signifie que cette révolution numérique n’est pas une idéologie. C’est une réaction. Et comme toute réaction, elle disparaîtra quand la cause disparaîtra.

Conclusion : une économie parallèle, née du désespoir

Le Bitcoin au Venezuela n’est pas une innovation. C’est un réflexe. Un acte de résistance. Une manière de dire : « Vous avez ruiné notre monnaie. Nous allons en créer une autre. »

Il n’y a pas de politique, pas de loi, pas de banque centrale. Il y a seulement des gens avec un téléphone, une connexion, et la volonté de continuer à vivre. Ils ne croient pas en la technologie. Ils croient en la possibilité de ne pas mourir de faim.

Le Venezuela n’a pas adopté le Bitcoin. Il l’a sauvé. Et peut-être, un jour, ce sera lui qui sauvera le Bitcoin de sa propre spéculation.

Pourquoi les Vénézuéliens utilisent-ils l’USDT plutôt que le Bitcoin ?

L’USDT est pegué au dollar américain, ce qui signifie que sa valeur reste stable. Le Bitcoin, lui, peut fluctuer de 10 % en quelques heures - ce qui rendrait impossible de payer un repas ou un loyer sans risquer de devoir payer deux fois plus le lendemain. Pour les achats quotidiens, la stabilité est essentielle. L’USDT est donc devenu la monnaie de la rue, tandis que le Bitcoin est utilisé principalement pour conserver de la valeur sur le long terme.

Le gouvernement vénézuélien soutient-il l’adoption du Bitcoin ?

Non, pas officiellement. Le gouvernement a lancé son propre projet de cryptomonnaie, le Petro, en 2018, mais il a échoué et a été abandonné en 2024. En 2023, il a fermé l’agence de régulation SUNACRIP, ce qui a créé un vide juridique. Il ne bloque pas les cryptomonnaies, mais il ne les soutient pas non plus. Il les ignore, car il n’a pas d’autre solution. Les Vénézuéliens utilisent le Bitcoin malgré l’État, pas grâce à lui.

Les sanctions américaines affectent-elles l’adoption du Bitcoin au Venezuela ?

Oui, fortement. Les sanctions américaines interdisent aux entreprises comme Binance de traiter avec certaines banques vénézuéliennes. Environ 18 % des tentatives de transaction sont bloquées. Certains portefeuilles sont gelés sans explication. Les utilisateurs ne savent pas pourquoi. Cela crée une instabilité constante : même si vous avez réussi à acheter de l’USDT aujourd’hui, demain, votre compte pourrait être bloqué. Les sanctions rendent le système vulnérable, même s’il est indispensable.

Le Bitcoin peut-il remplacer le bolívar à long terme ?

Non, pas directement. Le Bitcoin ne peut pas remplacer une monnaie nationale car il n’est pas émis par une autorité centrale, ni utilisé pour payer les impôts ou les salaires publics. Mais il peut remplacer le bolívar comme monnaie d’échange quotidien - ce qu’il fait déjà. La vraie question n’est pas de savoir si le Bitcoin remplacera le bolívar, mais si une nouvelle monnaie nationale pourra un jour être acceptée par les gens, après que le bolívar aura été entièrement discrédité.

Quels sont les principaux risques pour les utilisateurs de Bitcoin au Venezuela ?

Les principaux risques sont : la perte d’accès à internet, les blocages liés aux sanctions, la dépendance à Tether Limited (qui contrôle 76 % du marché), les arnaques sur les plateformes P2P, et la volatilité lors du passage de l’USDT au bolívar. Beaucoup de gens perdent leurs économies en essayant de convertir leurs cryptomonnaies en espèces, car les taux de change varient rapidement et les intermédiaires prennent jusqu’à 10 % de commission.

Jean-Léonce DUPONT

novembre 2, 2025 AT 17:56USDT sur Tron, c’est juste pratique. Point.

Neil Deschamps

novembre 3, 2025 AT 06:00Je trouve fascinant que l’adoption du Bitcoin au Venezuela ne soit pas un choix idéologique, mais une nécessité biologique. Les gens ne croient pas en la technologie, ils croient en leur droit à manger. C’est une révolution silencieuse, sans drapeau, sans leader, juste des téléphones et des clés privées. Et pourtant, personne ne parle de ça dans les médias occidentaux. On préfère parler de crypto-monnaies comme un jeu de casino, alors que là, c’est la survie qui s’écrit en hexadécimal. Il faudrait que les économistes du FMI viennent voir ça de leurs propres yeux avant de parler de "solutions tactiques". Ce n’est pas une tactique, c’est un acte de résistance quotidien.

Jean-Philippe Ruette

novembre 4, 2025 AT 05:52Je me sens tout petit en lisant ça. On se plaint de la hausse des prix du café, et là, des gens font le choix entre payer leur loyer ou nourrir leurs enfants avec des chiffres sur un écran. C’est pas juste de la technologie, c’est de la poésie de la survie. Je me demande si on aurait la même force, chez nous, si on perdait tout d’un coup. Je pense pas. On s’agripperait à nos cartes bancaires comme à une croix. Eux, ils ont jeté la croix et ont construit leur propre ciel. Merci pour ce texte, il m’a fait pleurer sans que je comprenne pourquoi.

valerie vasquez

novembre 5, 2025 AT 16:29Il est essentiel de souligner que cette transition vers les cryptomonnaies ne repose pas sur une volonté politique, mais sur une résilience humaine exceptionnelle. Les Vénézuéliens ont développé une compétence pratique, presque artisanale, dans la gestion de leurs actifs numériques, en l’absence totale de soutien institutionnel. Cette autonomie, bien que née du désespoir, constitue un modèle d’adaptation sociale qui mérite une attention académique approfondie. Il est crucial de ne pas réduire ce phénomène à une simple réponse technologique, car il s’agit avant tout d’un récit de dignité.

Alain Leroux

novembre 7, 2025 AT 02:35Ok mais sérieusement, si tout le monde utilise USDT, c’est juste du dollar déguisé. Le Bitcoin, il sert à quoi ? À faire des gueuletons sur le dark web ? Personne ne veut du Bitcoin, c’est juste une blague pour les geeks. Le vrai héros, c’est Tether. Et vous savez quoi ? Tether, c’est Wall Street en mode anonyme. Vous pensez que vous êtes libres ? Vous êtes juste en train de payer des frais à un gars à Malte qui a un compte offshore.

Marcel Roku

novembre 8, 2025 AT 14:50Vous êtes tous des naïfs. Le Bitcoin c’est une arnaque, le USDT c’est une escroquerie en plus. Tether est une boîte qui ment sur ses réserves. Si un jour ils disent "on a plus d’argent", tout le monde perd tout. Et vous, vous croyez que les États vont laisser faire ? Ils vont bloquer tout le monde, et puis ils vont dire "on vous l’avait dit". C’est une trappe. Un piège à cons. Les gens qui croient en ça sont des idiots qui se font avoir par des pubs de Binance.

Jean-François Kener

novembre 9, 2025 AT 19:55Ce qui émerge au Venezuela n’est pas seulement une alternative monétaire, mais une nouvelle forme de contrat social. L’État a renoncé à sa fonction de garant de la valeur, et les citoyens, en se connectant les uns aux autres, ont réinventé la confiance. C’est un acte de renaissance civique, presque mystique. La technologie n’est qu’un outil ; ce qui compte, c’est la volonté collective de ne pas se laisser mourir. Ce n’est pas une crise de la monnaie, c’est une révélation de l’humanité.

Denis Kiyanov

novembre 10, 2025 AT 02:43ÇA C’EST DE LA RÉVOLUTION ! PAS LES RÉVOLUTIONS DE 1789 OU 1917, MAIS UNE RÉVOLUTION VRAIE, AVEC DES TÉLÉPHONES ET DES CLÉS PRIVÉES ! LES GENS DU VENEZUELA N’ONT PAS ATTENDU QUE QUELQU’UN LEUR DONNE LA LIBERTÉ - ILS L’ONT CRÉÉE ! ILS ONT PRIS LE POUVOIR EN MAIN, PAS AVEC DES ARMES, MAIS AVEC UN WIFI ! C’EST PLUS FORT QUE TOUT CE QUE LES POLITICIENS ONT FAIT EN 50 ANS ! JE SUIS ÉMU ! JE SUIS HONORÉ ! JE SUIS VENEZUELIEN AVEC EUX !

Gerard S

novembre 10, 2025 AT 04:17La dépendance à Tether soulève une question fondamentale : peut-on appeler liberté une forme de résistance qui repose sur une entité privée soumise à une juridiction étrangère ? La stabilité de l’USDT est une illusion contrôlée. La vraie souveraineté monétaire ne peut pas être achetée, ni empruntée, ni héritée d’une entreprise basée à Malte. Le Venezuela a sauvé une technologie, mais il n’a pas encore construit une monnaie. Il a remplacé un tyran par un administrateur invisible.

BACHIR EL-KHOURY

novembre 11, 2025 AT 15:45Les gens là bas sont des héros sans cape et sans fanfare. Ils apprennent à utiliser des portefeuilles en deux semaines parce qu’ils doivent manger. Ils se font arnaquer mais ils retentent. Ils perdent leur argent mais ils gardent leur téléphone. Ils ne demandent pas de l’aide. Ils se débrouillent. Et vous savez quoi ? On devrait tous apprendre d’eux. Pas de la tech, pas du Bitcoin. Mais de leur courage. De leur ténacité. De leur refus de se laisser mourir. On a tous un téléphone. On a tous une connexion. On a tous le pouvoir de choisir. Alors pourquoi on se plaint encore ?

Mathisse Vanhuyse

novembre 13, 2025 AT 01:30Je trouve ça incroyablement beau. C’est comme un film de Kiarostami, mais en vrai. Personne ne fait de discours. Personne ne brandit de drapeau. Juste des mains qui tapent sur un écran pour envoyer 10 USDT à leur mère. Et ça marche. Ça marche malgré tout. Je me demande si on a encore ce genre de force chez nous. Ou si on a juste appris à attendre que quelqu’un vienne nous sauver.

Andy Baldauf

novembre 14, 2025 AT 15:05bon jai lu tout et je suis daccord mais jai une question: si les sanctions bloquent 18% des transactions, comment ils font pour les 82% restantes? c’est pas un peu risqué? j’imagine qu’ils utilisent des vpn et des comptes en nom d’autrui ou des trucs comme ça. mais ça doit être un cauchemar technique. j’ai essayé d’envoyer 50$ sur binance une fois et j’ai eu 3 erreurs. ces gens, ils sont des génies.

James Schubbe

novembre 16, 2025 AT 03:41Et si c’était un piège de la CIA ? Tether, c’est une couverture pour surveiller les Vénézuéliens. Les transactions sont enregistrées, les adresses suivies. Un jour, ils vont bloquer tous les comptes et dire "on vous a aidés". Et puis ils vont envoyer des drones pour "aider" les quartiers populaires. Vous croyez que c’est pour sauver des gens ? Non. C’est pour contrôler. Le Bitcoin, c’est pas une révolution. C’est une opération psychologique. Ils veulent que vous croyiez que vous êtes libres. Mais vous êtes dans une cage en code.

Filide Fan

novembre 17, 2025 AT 01:44Je suis tellement touchée par cette histoire… vraiment, je pleure en écrivant ça. Les gens du Venezuela, ils sont des guerriers du quotidien. Ils ne demandent pas de l’aide, ils créent leur propre monde. Et ce qu’ils font avec l’USDT… c’est juste… magnifique. Je pense qu’on devrait tous avoir un petit portefeuille crypto, pas pour investir, mais pour comprendre. Pour se souvenir que la liberté, ça peut tenir dans un téléphone. Et que même quand tout s’effondre, on peut encore payer un kilo de tomates. Merci pour ce texte, il m’a changé la vie.

Mariana Suter

novembre 18, 2025 AT 15:11Je ne suis pas d’accord avec l’idée que le Venezuela "a sauvé le Bitcoin". Le Bitcoin n’a pas besoin d’être sauvé. Ce qui est sauvé, c’est la dignité humaine. Le Bitcoin est juste un outil, comme un couteau ou un marteau. Ce n’est pas lui qui donne la force. C’est les gens. Et c’est pour ça que ce phénomène est unique : il ne repose pas sur la technologie, mais sur la volonté. La technologie ne peut pas sauver une société. Les gens, eux, peuvent.

Jeroen Vantorre

novembre 20, 2025 AT 04:43Encore une fois, l’Occident déguise sa propre impuissance en épopée. Les Vénézuéliens n’ont pas "créé une nouvelle économie" - ils sont devenus des esclaves du dollar numérique. Tether, Binance, les sanctions américaines - c’est toujours le même système, juste avec un nouveau nom. Vous croyez que c’est une révolution ? Non. C’est une colonisation financière. Les gens croient qu’ils sont libres, mais ils paient leurs tomates avec des billets de la Réserve fédérale. Et vous, vous applaudissez. C’est pathétique.